賃貸物件で入居者が退去した後、空室となった部屋の清掃(ハウスクリーニング)は次の入居者を迎えるために欠かせない作業です。

物件を管理する不動産管理会社や仲介会社の担当者にとって、退去後のクリーニングを適切に行うことは 空室期間の短縮 や 入居者満足度の向上 に直結します。

また、退去時のクリーニング費用や原状回復をめぐって貸主・借主間でトラブルになるケースも多く、正しい知識に基づいた対応が重要です。

本記事では、退去後のクリーニングについて 専門業者に依頼するメリット、クリーニング費用の相場、費用負担のルール、業者選びのポイント、そして依頼時の注意点まで、わかりやすくご説明したいと思います。

※本記事の内容は、2025年11月時点で公表されている法令・ガイドライン・各種公的資料等に基づく一般的な説明です。個別の事案や最新の法改正への対応については、必ず契約書の内容を確認のうえ、必要に応じて弁護士や専門窓口へご相談ください。

目次

「退去後クリーニング」とは

「退去後クリーニング」とは、賃貸借契約が終了して入居者が部屋を明け渡した後に行う室内全体の清掃作業のことです。

キッチンや浴室、トイレといった水回りから、床や窓、玄関まで、専門の清掃スタッフがプロの技術と専用機材を用いて徹底的に掃除します。

部屋を綺麗に保つことは、物件の価値維持につながり、新たな入居者への印象を良くする効果があります。

特に賃貸物件では、内見時に部屋の清潔さが契約の決め手になることも多いため、退去後クリーニングの質が空室期間や賃料にも影響すると言えます。

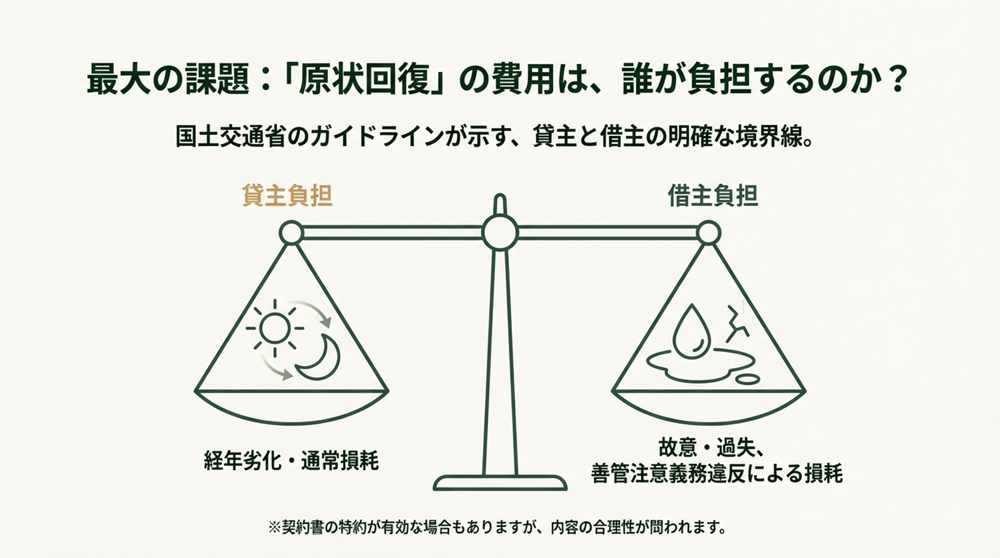

また、民法上、入居者には退去時に原状回復義務(自らの故意・過失や、通常の使用を超える使い方によって生じた損耗を元の状態に戻す義務)がありますが、経年劣化や通常使用による損耗・汚れは含まれません。

「原状回復」とは必ずしも新品同様に戻すことではなく、あくまで入居者の故意・過失や通常の範囲を超える使用によって発生した損耗や汚損を修繕・清掃することです。(参考:国土交通省公式ホームページ『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について』)

つまり、通常の生活で生じるホコリや軽い汚れについては貸主側で清掃すべき範囲であり、これらは家賃に含まれるべき維持管理費用とされています。

(※なお、このガイドライン自体は法律そのものではなく、裁判例や実務を踏まえて国土交通省が示している一般的な目安であり、最終的な費用負担は個々の契約内容や事情によって判断されます。)

プロによる退去後クリーニングは、この通常清掃では落としきれない箇所まで綺麗に仕上げることで、物件を良好な状態に保ち次の賃貸につなげる重要な役割を果たします。

さらに、退去後クリーニングを怠ると様々なリスクが生じます。

例えば、十分な掃除がされていない状態で次の入居者を迎えてしまうと、「掃除が行き届いていない」とクレームにつながったり、入居直後に追加の清掃対応が必要になったりするかもしれません。

不衛生な状態が残っているとカビや害虫発生の原因にもなり、結果的に物件の価値低下を招く恐れもあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、退去後のクリーニングは専門業者による確実な施工で早めに実施することが望ましいでしょう。

原状回復とクリーニング費用の負担ルール

退去時のクリーニング費用を「誰が負担するか」は賃貸管理において非常に重要なポイントです。

国土交通省のガイドライン「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、入居者(借主)が通常の範囲で部屋を使用していた場合、退去後のクリーニング費用は貸主負担(オーナー負担)が原則と明記されています。

つまり、通常の生活汚れの範囲であれば、本来その清掃費用は次の入居者を迎えるための物件維持管理コスト(貸主負担)であり、敷金で賄うべきではないという考え方です。

実務上は、契約書に「退去時のクリーニング費用は借主負担とする」旨の特約が設けられているケースが多く見られます。

そのため、多くの場合は入居者が支払った敷金から定額のクリーニング費用が差し引かれたり、入居時・退去時に清掃費として別途徴収されたりしています。

このような特約は、民法や消費者契約法に反しない範囲であれば有効と判断されますが、内容によっては無効とされる場合もあります。

例えば「クリーニング費◯万円を借主負担とする」特約については、

① 負担の対象・範囲が具体的に示されていること

② 通常使用による汚れを含めて借主負担とする趣旨がある場合には、その内容について事前に十分な説明が行われていること

③ 設定された金額が相場から大きく乖離しておらず、社会通念上合理的であること

などを総合的にみて有効性が判断されます。

過度に高額な費用設定や「退去時の費用は一切借主負担」といった包括的すぎる条項は、消費者契約法上無効と判断される可能性があるため注意が必要です。

一方、入居者の故意・過失や善管注意義務違反によって通常以上の汚れ・損耗が発生した場合には、その清掃費用は入居者負担(敷金充当や追加請求)とすることが正当化されます。

例えば、タバコのヤニで壁紙が黄ばみ臭いが付着したケースや、キッチンの油汚れを放置してレンジフードが酷く汚損した場合、風呂場のカビを長期間放置して黒カビだらけになった場合などは「通常の使用範囲を超える汚れ」と判断され、清掃費用を借主に負担させることが可能です。

これらの費用はまず敷金から差し引き、不足すれば追加請求することになります。

ただしその際も、何がどの程度入居者負担に当たるのかを明確に示すことが大切です。

写真や見積書を用意して根拠を説明すれば、感情的なトラブルを避けることができるでしょう。

まとめると、退去後クリーニング費用の基本ルールは以下の通りです。

- 通常使用の範囲で生じた汚れの清掃費用 … 貸主(オーナー)負担が原則です。通常使用の範囲であれば、契約書で特約がない限り、敷金から差し引いて請求することはできません。

- 入居者の過失・怠慢による汚れの清掃費用 … 借主負担(敷金充当可)。タバコのヤニ汚れや酷い水垢・カビなど、善管注意義務違反による汚損は入居者負担となります。

- クリーニング費用の特約がある場合 … 原則として特約に従い借主負担となりますが、内容が不明瞭だったり、金額が相場から大きく外れている場合には、消費者契約法等に照らして無効と判断される可能性があります。

また、東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」により、重要事項説明時に以下の項目などを記載した説明書を交付し、その内容を説明することが宅建業者に義務付けられています。

- 退去時の原状回復・入居中の修繕の費用負担の一般原則

- 実際の契約における賃借人の負担内容(特約の有無や内容)

入居時の取り決めと退去時の実務、この両面からしっかり対応することで無用な紛争を避け、円滑な敷金精算につなげましょう。

プロのクリーニング業者に依頼するメリット

退去後の清掃を行う方法としては、専門のハウスクリーニング業者に依頼する方法が一般的です。

物件オーナー自ら清掃したり、管理会社の社内スタッフで対応したりするケースもありますが、プロに任せることには多くのメリットがあります。

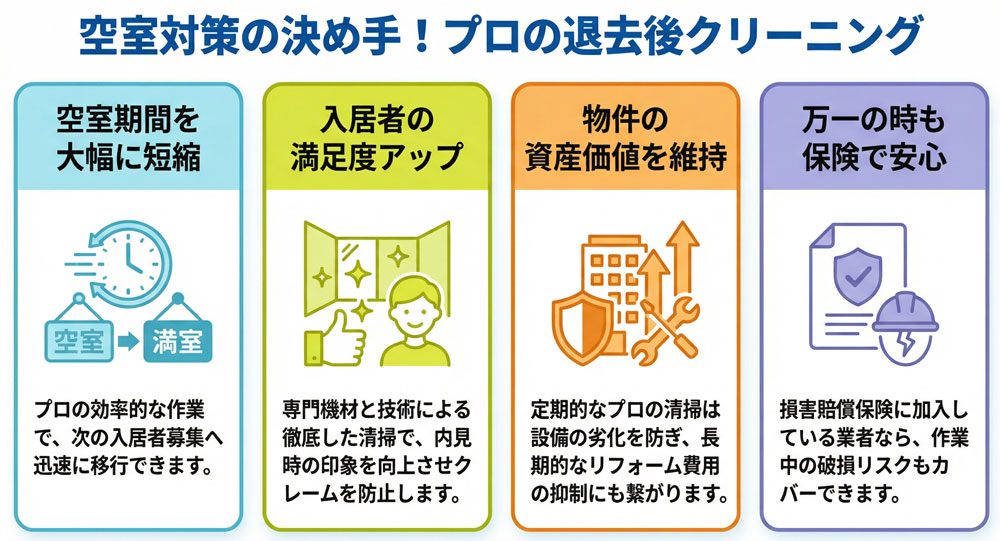

【メリット1】作業の効率とスピード

プロの清掃チームは一日で複数の空室清掃をこなすこともあり、効率的に作業してくれます。

長年の経験から汚れ別の最適な清掃手順を心得ており、短時間で広範囲を清掃できます。

特に繁忙期の退去が重なる時期でも、業者に依頼すれば管理担当者は他の業務に専念でき、空室期間の短縮に寄与します。

入居者募集の内見に間に合わせて迅速に部屋を整えるには、専門業者の力が頼りになります。

【メリット2】徹底した清掃品質

ハウスクリーニング業者は専用の洗剤・機材と熟練した技術で清掃を行います。

家庭用掃除では落とせない頑固な油汚れや水垢、カビもプロの手にかかれば驚くほど綺麗になります。

例えば、エアコン内部のカビやホコリ除去、高圧洗浄機によるベランダ清掃などは専門業者ならではの対応です。

仕上がりの良さは次の入居者の印象を大きく左右し、「隅々まで清潔な部屋」によって入居者の満足度向上やクレーム防止につながります。

【メリット3】物件価値の維持と長期的メリット

定期的にプロのクリーニングを行っている物件は、そうでない物件に比べて内装や設備のコンディションが良好に保たれやすいです。

汚れが蓄積すると設備の劣化を早めることがありますが、都度リセットすることで結果的にリフォーム費用の抑制にもつながります。

さらに、常に清潔に保たれている物件は入居者の評判も良く、長期入居やリピーター確保にもプラスに働きます。

「入居時から綺麗だったので大切に使おう」という心理が借主に働けば、退去時の汚れも軽減される好循環が生まれるかもしれません。

【メリット4】トラブル対応と安心感

信頼できる清掃業者であれば万一清掃中に設備を破損してしまった場合でも損害賠償保険に加入しているため安心です。

自社対応で清掃を行いトラブルが起きた場合、責任の所在や修繕費負担で揉める可能性がありますが、業者に任せればそうしたリスクも軽減されます。

また、多くの業者は清掃後に問題があれば仕上がり保証(再清掃対応)をしてくれるため、オーナーや次の入居者から指摘があった際も柔軟に対応可能です。

プロに任せることで管理会社・オーナーにとっても安心感が得られるでしょう。

以上のように、専門業者による退去後クリーニングは短期的な見栄え向上だけでなく、長期的な賃貸経営の安定化にも寄与します。

もちろん業者選定や費用管理は必要ですが、費用対効果を考えればプロに任せる価値は十分にあると言えるでしょう。

退去後クリーニングの主な作業内容

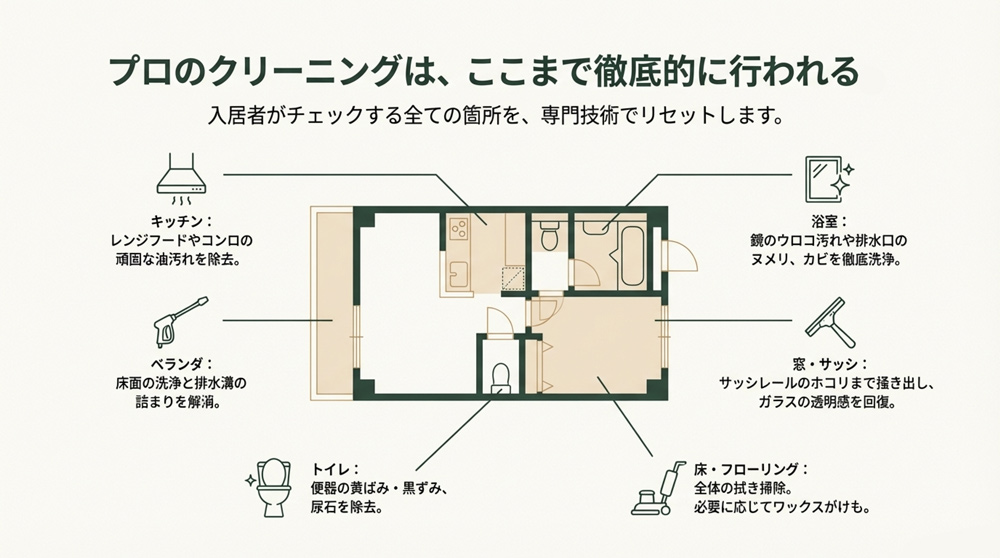

では、実際にハウスクリーニング業者が行う作業内容にはどのようなものがあるのでしょうか。

退去後の空室清掃では、部屋全体を隅々まで点検しながら以下のような清掃を行います。

基本的な清掃範囲と具体的な内容、そして業者依頼ならではのポイントを整理してみましょう。

| 清掃箇所 | 主な清掃内容・ポイント |

|---|---|

| キッチン | ガスコンロ・レンジフードの油汚れ除去、シンクの水垢落とし、壁や調理台の拭き上げなど。 長年蓄積した頑固な油汚れも専用薬剤で除去します。 |

| 浴室(バスルーム) | 浴槽・浴室壁面の水垢や石鹸カスの洗浄、排水口の髪の毛除去とヌメリ取り、カビ取り(天井・壁の防カビ施工含む)など。 鏡のウロコ(水滴跡)除去も行い、ピカピカに仕上げます。 |

| トイレ | 便器内の黄ばみ・黒ずみ除去、便座・タンク周りの拭き清掃、床の拭き掃除、消臭・除菌仕上げ。 尿石が沈着している場合は専用剤で溶解します。 |

| 洗面所・洗面台 | 洗面ボウルの水垢・汚れ落とし、鏡の清掃(ウロコ取り)、収納棚内部の拭き掃除、床面の清掃など。 水栓金具も磨き上げ、水滴跡を残しません。 |

| 床・フローリング | 室内の床全体を丁寧に掃き掃除・拭き掃除します。 必要に応じてフローリングにワックスがけを行い、光沢を回復させます(※ワックスがけは業者によってオプション)。 カーペット敷きの場合は業務用機材での洗浄やシミ抜きを実施します。 |

| 窓・サッシ | 窓ガラスの内側・外側両面を拭き上げて透明感を回復させます。 サッシ枠やレールのホコリ・泥汚れもブラシ等で掻き出し清掃。 網戸も外して洗浄することで汚れを除去します。 |

| 玄関・ベランダ | 玄関ドアの拭き掃除、たたき(玄関土間)部分の掃き・拭き掃除、下駄箱内部の清掃を行います。 ベランダやバルコニーも床面の洗浄や排水溝の掃除を実施。溜まった埃や土砂もきれいに除去し、水はけを良くします。 必要に応じて高圧洗浄機を使うこともあります。 |

| その他 | 室内全体のホコリ落とし(照明器具、巾木やカーテンレール上の埃払い)、壁のくぎ穴跡の補修(簡易的なパテ埋め)なども対応します。 エアコン本体の拭き掃除やフィルター清掃も基本範囲です。 |

以上が主な基本清掃項目ですが、物件の構造や汚れ具合に応じて追加作業が発生する場合もあります。

例えば、室内に喫煙の臭いが強く残っている場合はオゾン脱臭や壁紙のヤニ洗浄を行うことがありますし、ペット可物件であれば消臭対応が求められるケースもあるでしょう。

また、エアコンの内部洗浄(分解高圧洗浄)や換気扇の分解清掃、フローリングの再ワックスがけ、壁紙の部分補修などはオプション扱いとして追加料金になることが多い点に留意が必要です。

ハウスクリーニングの見積もりが「○○一式」と提示されている場合には、その中にどこまでの作業が含まれているかを必ず確認しましょう。

基本清掃に何が含まれ、何が追加料金となるのかを事前にすり合わせておくことで、「そこは基本に含まれていると思っていた」という行き違いによるトラブルを防ぐことができます。

なお、通常の空室クリーニングでは清掃のみで対応可能ですが、汚れがあまりに酷い場合(例:いわゆるゴミ屋敷状態や長期間換気されずカビだらけになっている等)には、特殊清掃やリフォームの領域になることもあります。

その際は専門の業者やリフォーム会社と連携し、まず不要物の撤去や修繕を行った上で最後にクリーニングを実施する流れになります。

クリーニング業者の中には消臭や害虫駆除サービスを提供したり、簡単な補修作業に対応できるところもありますので、状況に応じて相談すると良いでしょう。

クリーニング費用の相場と見積りの考え方

清掃業者に退去後クリーニングを依頼する際、費用がいくら位かかるのかはオーナー・管理担当者として把握しておきたいポイントです。

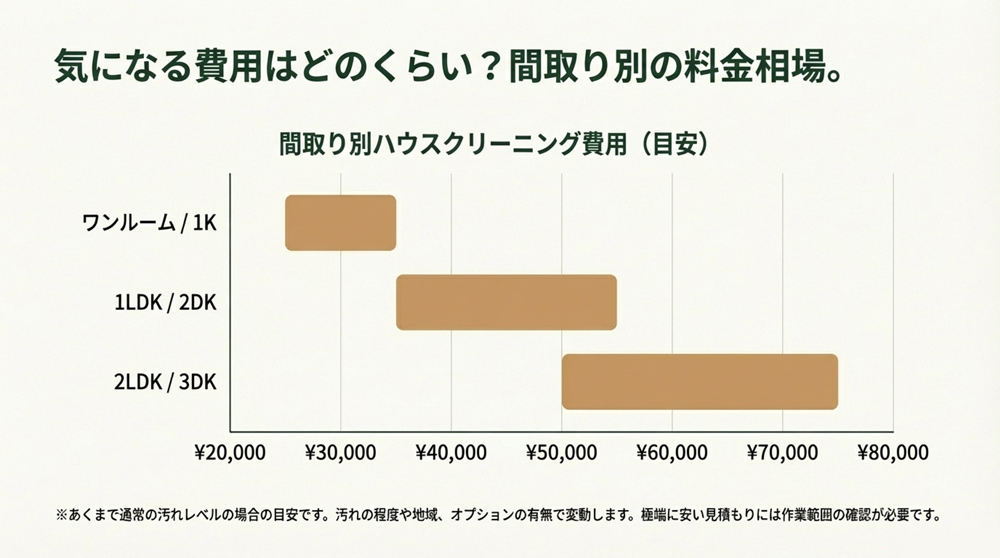

クリーニング費用は物件の間取りや広さ、立地地域、汚れの程度、作業範囲などによって変動しますが、複数の不動産会社や清掃業者が公表している料金表・解説記事を参考にすると、間取り別の退去後クリーニング費用の一般的な相場はおおむね次のようなレンジになります(通常の汚れレベルを想定した目安です)。

〈間取り別:ハウスクリーニング費用の目安〉

- ワンルーム・1K程度の単身向け物件 … 約2.5万~3.5万円前後

- 1LDK・2DK程度の小家族向け物件 … 約3.5万~5.0万円前後

- 2LDK・3DK程度のファミリー物件 … 約5.0万~7.5万円前後

- 3LDK以上の大型物件 … 7.5万円を超えることも(物件の延床面積が広く水回り箇所も多いため、それに比例して高額になります)

上記は「通常の汚れレベル」で清掃した場合の想定価格です。

実際には、例えば「築年数が浅く汚れが軽度」ならこれより安く済むケースもありますし、逆に油汚れが極端にひどい、水回りが複数箇所ある、特殊な清掃(エアコン内部や害虫駆除等)が必要といった場合は追加料金が発生して相場より高くなることもあります。

ファミリー物件では収納や窓の数も多く清掃範囲が広いため、単身物件に比べ費用がかさみやすい傾向があります。

一方、築浅物件やごく短期間で退去になった物件では汚れが少なく清掃が軽微で済むこともあります。

地域による価格差も押さえておきましょう。

ハウスクリーニング費用は人件費や物価の影響で都市部ほど高めになる傾向があります。

地域によっても相場には差があり、首都圏や大都市圏は地方より人件費・物価が高いため料金も1〜2割程度高くなる傾向があります。

例えば、ある民間調査では首都圏の料金水準を100とした場合、地方中核都市で90前後、地方部では80程度といった結果も報告されています。あくまで目安であり、実際には地域の競合状況やサービス内容によって変動します。

実際に依頼する際は、地元の業者数社に相見積もりを取って、「地域相場と比べて高すぎないか・安すぎないか」を確認すると安心です。

極端に安い場合は作業範囲が限定されている可能性もあるため注意しましょう。

費用を検討する上では、見積書の内容内訳にも注目してください。

クリーニング費用が一式○○円と提示されている場合、その金額に具体的にどの作業が含まれているかを明示してもらうことが大切です。

「基本清掃(○箇所)+オプション清掃(○箇所)+消費税=合計○円」のように、内訳がわかる形で提示してもらえれば費用妥当性の判断がしやすくなります。

もし見積もり段階で不明瞭な点があれば、遠慮なく業者に問い合わせて確認しましょう。

入居者にも納得感のある説明を行うためにも、管理側が相場観と費用内訳を正しく理解しておくことが重要です。

なお、昨今では物価高騰や人件費上昇の影響でクリーニング料金が見直されるケースもあります。

最新の相場情報を定期的にアップデートし、必要に応じてオーナーへの説明や契約書記載金額の変更(特約で定額クリーニング費を設定している場合)も検討すると良いでしょう。

法外に高すぎず、かといって安すぎて質が低下しない適正な価格で発注することが、長期的な賃貸経営にとってもプラスになります。

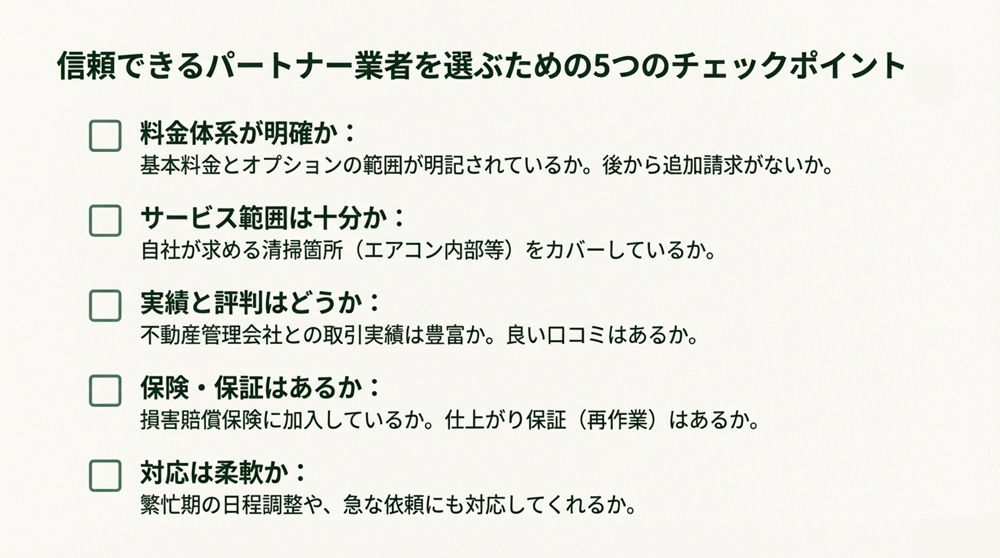

ハウスクリーニング業者を選ぶポイント

退去後クリーニングを業者に依頼する際、どの清掃業者に任せるかも大切な判断ポイントです。

クリーニング業者と一口に言っても、地元密着の小規模業者から全国展開の大手業者まで様々で、サービス内容や料金体系、得意分野にも違いがあります。

ここでは、信頼できるハウスクリーニング業者を選定するための主なポイントを押さえておきましょう。

料金体系が明確か

料金設定がわかりやすく、間取りごとや㎡単価など基準が明示されているかを確認します。

基本料金に含まれる範囲とオプション料金の区分がクリアで、見積もり後に過度な追加請求が発生しにくい業者が安心です。

例えば「○LDKの場合△万円~」と基準が提示され、汚れの程度による追加料金条件も具体的に説明してくれる業者は信頼できます。

逆に見積もりが大雑把で内訳を示さない業者は要注意でしょう。

サービス内容・範囲が要望をカバーしているか

提供される清掃サービスの範囲をチェックしましょう。

基本プランに水回り・床・窓・玄関など主要箇所の清掃が一通り含まれているか、そして必要に応じてエアコン内部洗浄や床のワックスがけ、壁紙補修などオプション対応が可能かも確認ポイントです。

オーナーや管理会社の立場では、清掃漏れが原因で入居者に悪印象を与えることのないよう、入居者目線で見て気になる箇所は全て網羅できる業者を選ぶことが重要です。

実績や口コミ評価

過去の施工実績が豊富で、同業他社やオーナーからの信頼が厚い業者かどうかも判断材料になります。

不動産管理会社との取引実績が多い業者であれば、賃貸物件特有の汚れや対応にも慣れている可能性が高いです。

また、インターネット上の口コミや知人の紹介などで「仕上がりが丁寧」「対応が迅速」といった評価が見られるか調べてみましょう。

経験豊富で評判の良い業者は仕上がり品質も安定しており、安心して任せられます。

そうした業者に依頼すれば結果的に入居者の満足度も高まり、早期退去やクレームの防止にもつながります。

保険加入・アフターサービスの有無

業者が損害賠償保険に加入しているか、清掃後の仕上がり保証(やり直し対応)などのアフターサービスを提供しているかも重要なチェックポイントです。

保険に入っていれば万一清掃中の事故で設備を破損した場合にも適切な補償が受けられます。

仕上がり保証がある業者なら、もし清掃後に気になる箇所があっても無償で追加対応してもらえるため安心です。

特に初めて取引する業者の場合、こうした保証の有無を事前に確認しておくと良いでしょう。

柔軟な対応力

入居と退去が立て込みやすい繁忙期でも、オーナーや管理会社の希望日程に合わせて柔軟に動ける業者かどうかも大切です。

退去から次の入居まで期間が短い場合でも迅速に対応してくれる業者であれば、空室期間の短縮に役立ちます。

また、急ぎの対応や細かな要望(例えば「この部分だけ特に重点的に清掃してほしい」等)にも応えてくれるかどうかもチェックしましょう。

コミュニケーションに柔軟に応じてくれる業者は、予期せぬ事態にも臨機応変に対処してくれるため、長いお付き合いをする上でも安心です。

以上のポイントを総合的に判断して業者選定を行うとよいですが、最初は複数の業者から見積もりを取って比較検討するのがおすすめです。

料金だけでなく、問い合わせ時の対応の丁寧さや見積もり提示のスピード、担当者の専門知識なども比較すると、その業者の姿勢や信頼性が見えてきます。

見積もり依頼の段階から丁寧に対応してくれる業者は、実際の清掃作業も細部まで手を抜かず綺麗に仕上げてくれる傾向があります。

また、ハウスクリーニング業界には「ハウスクリーニング技能士」という国家資格もあります。

これは厚生労働省所管の技能検定制度の一つで、公益社団法人 全国ハウスクリーニング協会が指定試験機関として実技・学科試験を実施しています。

資格の有無だけですべてが判断できるわけではありませんが、スタッフが有資格者であることをPRしている業者は一定の技術力を持っていると考えられます。

最終的には費用とサービス内容、信頼性のバランスを見て最適なパートナーを選びましょう。

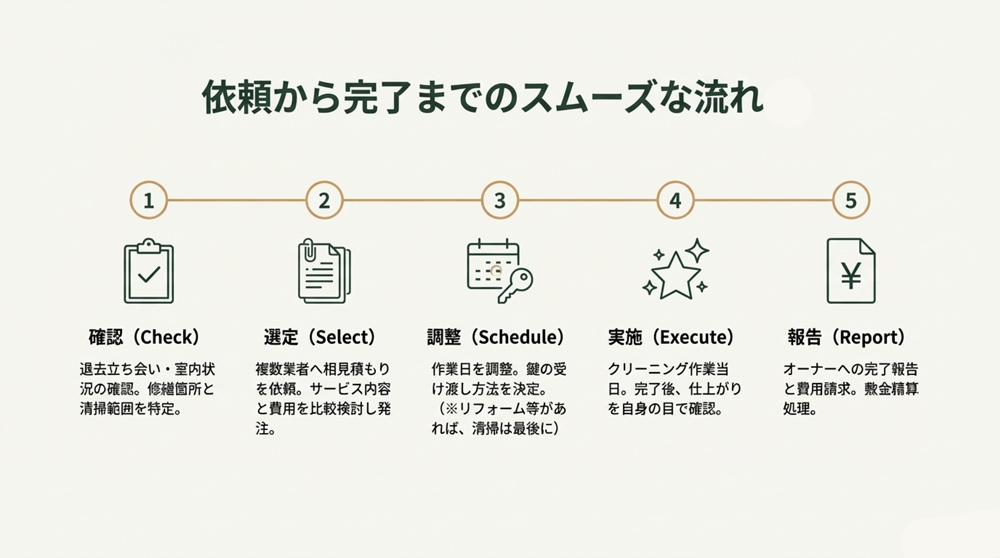

クリーニング依頼の流れと実務上の注意点

実際に退去後クリーニングを発注する際の一般的な流れと、スムーズに進めるための注意点を確認しておきます。

管理会社の担当者として段取り良く進め、オーナー・入居者双方にとって満足のいく結果を目指しましょう。

退去立ち会い・室内状況の確認

入居者の退去時に立ち会いを行い、室内の損傷や汚れ具合をチェックします。残置物や不用品がないか確認し、必要に応じて原状回復工事(修繕箇所)の手配を検討します。

退去立ち会い時に室内写真を撮っておくと、後日の清掃前後の比較記録にもなります。

見積もり依頼と業者選定

複数のハウスクリーニング業者に物件の概要(間取り・平米数・築年数・設備構成など)や汚れの程度を伝え、見積もりを依頼します。

汚れの状態によっては実際に内覧して見積もりを出す業者もあります。提示された見積もり金額と作業内容を比較検討し、費用とサービスのバランスが良い業者に発注しましょう。

この際、入居者負担で清掃費を差し引く場合は、その金額が相場から極端に乖離していないか確認します(オーナーへの説明責任を果たすため)。

作業日の調整と鍵の受け渡し

業者と清掃実施日を調整します。リフォームや補修工事がある場合は、清掃は基本的に最後に実施するのが鉄則です。

先にペンキ塗りや設備交換を済ませ、仕上げとしてハウスクリーニングを入れることで、せっかく掃除した後にまた汚れる事態を避けられます。

日程調整にあたっては、次の入居者の内見・入居予定日から逆算して余裕をもって設定しましょう。

鍵の受け渡し方法も取り決めます。

管理会社で鍵を預けるか、当日立ち会って開錠するか、物件のキーボックスを利用するかなど、業者とスムーズにやり取りできる方法を選びます。

清掃作業当日~完了

清掃当日は基本的に空室の状態で行います(荷物が残っていると作業効率が落ち時間延長料金が発生する可能性があるため、完全に荷物を空にしてから依頼します)。

作業時間は物件規模にもよりますが数時間~半日程度が一般的です。

管理担当者は立ち会い不要の場合もありますが、初めて依頼する業者の場合は開始時や終了時に立ち会って確認すると安心です。

作業完了後、業者から清掃箇所の報告や気づいた点(設備の不具合など)の連絡を受けることもあります。

終了後は室内をチェックし、仕上がりに問題がないか確認しましょう。

入居者・オーナーへの報告と請求処理

清掃完了後、オーナーには清掃が無事終わったことと費用を報告します。

入居者負担分がある場合は敷金精算書等で清掃費○円を控除する旨を示します。

入居者自身が退去時にクリーニング業者を手配していた場合には、その仕上がりが十分か確認します。

万一清掃が不十分で再清掃が必要な場合、誰が負担するか(通常は入居者ですが、事前に了承を得ていたか等)揉めないよう注意しましょう。

また、新たな入居者の内見や入居前チェックで指摘事項が出なかったかも確認し、問題があれば清掃業者に早急に連絡して対処してもらいます(仕上がり保証がある場合はその範囲で対応)。

このような流れで退去後クリーニングを進めれば、大きな滞りなく次の入居準備を整えられるでしょう。

特に「清掃実施のタイミング」と「仕上がり確認」は実務上の重要ポイントです。

清掃を早めに行いすぎると、新入居まで間が空く場合にまた汚れが溜まってしまいますし、遅すぎると内見に間に合わない可能性があります。

適切なタイミングで実施しつつ、完了後は自分の目でも仕上がりをチェックして、「ここが拭き残しでは?」と思う所があれば遠慮なく業者に伝えましょう。

良質な業者であれば快く対応してくれるはずです。

入居者自身が業者を探したいという場合

最後に、入居者側が「できるだけ敷金を取り戻したいから自分で(または自分で業者を探して)クリーニングする」というケースも考えられます。

その場合は、事前にオーナー・管理会社へ相談していただくようお願いすることが大切です。

プロに任せる場合でも、借主手配の業者だと清掃基準が管理会社の想定とズレる可能性があります。

もし借主手配の清掃が不十分だった場合、結局追加でクリーニング費を請求せざるを得なくなりトラブルになる恐れもあります。

そのため、契約上借主負担と定めている場合でも「業者選定や実施日は管理会社と協議の上で」といった一文を入れておくと安心です。

退去時の対応は貸主・管理側が主導権を持って進め、借主にも協力してもらう形が円滑な運用につながります。

まとめ

賃貸物件の退去後クリーニングについて、重要性や費用相場、業者選びのポイントなどを解説してきました。

物件管理のプロとしてやさしく丁寧に対応することで、オーナーにも入居者にも信頼される運営が可能となります。

退去後の清掃は単なる作業のひとつではなく、次の入居者への「おもてなし」と言える側面もあります。

隅々まで行き届いた清掃は物件の魅力を高め、結果として早期成約・長期入居につながるでしょう。

反対に清掃を怠れば、不要なトラブルや空室長期化を招きかねません。

不動産管理会社・仲介会社の担当者の皆様は、本記事で紹介した公式ガイドラインの知識や業者活用のポイントを踏まえ、ぜひ現場で活かしてみてください。

信頼できる清掃業者と連携し、適正な費用で高品質なクリーニングを実施することが、オーナー様の資産価値維持と入居者満足の双方に寄与します。

最後まで丁寧に対応する姿勢がオーナーや入居者の安心感につながり、貴社の評価向上にもつながるはずです。

退去後のクリーニングを適切にマネジメントし、賃貸経営の悩みをひとつひとつ解消していきましょう。